德班的灰暗天空——上篇

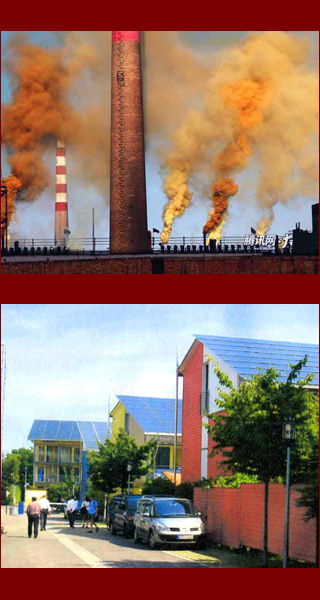

洪灾、旱灾和野火任意肆虐,全球社会对此深感不安,众说纷纭,其中不少人希望于此次德班会议上,参加联合国气候变化框架公约大会的200多个国家,可以达成决定性行动。本期的耶鲁全球系列,聚焦于决策者们所面临的重重挑战。乔治敦大学历史学家约翰•R•麦克尼尔,在本系列的上篇中写道:作为我们这一时代最为重要的议题,气候变化,需要全球携手合作。然而,各个国家仍旧坚持旧有的发展模式、发展机制和一己私利,长此以往,这些国家的可信赖性将大打折扣,备受质疑。中国异军突起,经济的快速增长,正在步西方国家依赖于化石燃料的后尘。麦克尼尔写道:“中国所选择的发展模式,与19世纪工业化国家的发展模式并无两样,由于中国仍旧使用化石燃料,全球社会将会发现,选择一种新的发展模式将更为艰难。”麦克尼尔得出结论认为,地球明天健康与否,最终取决于亚洲经济。——耶鲁全球

德班的灰暗天空——上篇

对于气候变化,尽管不安情绪四处弥漫,各个国家仍坚持19世纪的能源模式

Monday, November 21, 2011

华盛顿:将近200个国家齐聚德班,参加联合国气候变化框架公约,如何应对环境的未来,也就是是更加反复无常的气候,并无一蹴而就的答案。这个世界似乎从20世纪就开始寻求解决之道,然而在技术层面上并无任何进步,可以缓解化石燃料燃烧所导致的气候变化。

经济发展最为强劲的国家和地区,都得益 于化石燃料。核聚变技术仍旧是一个梦,效果显著的碳封存技术也是一个梦。我们所仰仗的复杂的技术体系,并不能避免灾难性后果的发生,比如1986年4月的 切尔诺贝利核事故、2010年4月墨西哥湾的海底漏油事故、或者2011年3月的福岛核泄漏事故。

过去几个世纪以来形成的政治制度和思维习惯,并不适用于气候变化所要求的全球层面上的合作。各民族国家的政府,通常是优先考虑短期的自我利益。

有一些政府已经转变了立场。2007年的澳大利亚新首相大选和2008年的美国新总统大选,暂时消除了这两个国家对气候变化谈判的强烈抵制。然而到目前为止,多轮谈判下来,仍未达成一致行动,部分原因在于受2008年金融危机的影响。

国际社会中的力量对比变化非常快。大约 在1870-1900年间,欧洲的德国在全球大范围内迅猛发展,而当前中国的崛起,有别于这一历史时期。但是,中国在短时间内,不仅不可能改变全球环境史 的基础,相反还处处以传统强国的方式行事、不顾生态环境而追求看得到的自我利益。印度也是如此,在国际体系中谋求大国地位时,其表现与中国一样。选手或许 会发生变化,但游戏规则依然如旧。

20世纪的经济思想,仍旧运用于21世 纪。不管是在中国的中共中央委员会会议上面,还是在美国的联邦储备银行会议上面,或是在欧盟当权者的会议上面,追求经济增长,依然支配着政策思想。只有极 个别的声音,一如他们在过去几个世纪以来所宣扬的,可能会提出一些挑战消费的观点,作为通向健康和幸福的途径。佛教领袖、基督教领袖或者其他宗教领袖,会 偶尔呼吁重视宗教传统里面的非物质化的教义,但很少有信徒对此作出回应。为了子孙后代而呼吁良好管理、节制或责任感的宣讲, 从未受到重视。环境保护论自2000年以来在某些地方,或许得到了某些人的欢迎,然而一旦将其与经济增长这一必要之事相权衡,环境保护论仍旧一败涂地。它 从未征服过冷漠的普罗大众,也从未对那些仍然敌视环境论的人构成威胁,这些人中,有一半的正变得越来越保守的美国共和党党员、有澳大利亚的新右派、有英国 右翼政党独立党。由于观念固化,因此,观念的转变就愈加重要。

所有一切并非是静止不动的,在能源领 域,出现了一些变化的征兆。2004年之后不久,北美、欧洲和日本的能源使用总量,就维持在一个平稳的水平:法国在2004年达到顶峰、美国在2005年 达到顶峰、日本在2005年达到顶峰、整个欧洲在2006年达到顶峰。所有这些国家的能源使用量,在经济危机之前就开始小幅下降。就整个世界而言,能源使 用的总量于2009年下降,这是数十年来首次下降。(见图1)在世界能源体系中,有两个特定的变化值得一提。第一个变化是,2000年以来,西欧的风能和 太阳能取得了适度的增长。丹麦、德国、西班牙和葡萄牙,极大地提升了他们从上述可再生能源发电的能力。第二个变化是,中国的煤炭用量大幅攀升,使得中国在 2006年就成为世界首要的碳排放国家。2009年全球碳排放量中,中国占24%,美国占19%,欧盟占13%。

另一个潜在的变化是核电的繁荣。核电站 几乎不排放温室气体,不过,正如福岛核灾难清晰显示出来的,核灾难的社会代价和经济代价是难以承受的。意大利在1986年切尔诺贝利灾难发生之后,就禁止 新建核电站,不过在2009年取缔了这一禁令。福岛核事故之后,德国政府关闭了年代最久的核反应堆,并承诺在2022年之前,完全关闭所有的核反应堆。然 而,福岛事故对核电未来的影响,很可能不及切尔诺贝利事故。截止2011年,44个国家约略440座核电站在运行,另外有50多个核电站正在计划当中。

与此同时,人为因素导致气候变化的迹 象,持续得到观测。从全世界范围内几千个气象站收集而来的数据,表明了自1970年以来温度迅速上升这一趋势。2003年的炎夏,欧洲70000人死亡, 这些事实让一般民众相信,气候变化形势危急。大气层和海洋的全球平均温度,都在持续升高,海平面和大气层中的二氧化碳浓度也在持续上升。

气候变化是我们这一时代最为重要的环境议题,在国际政治中,气候变化本身所产生的,不太可能是摩擦,而可能是同心协力。

亚洲新兴大国着重21世纪的环境史的不同之处,也强调其中依然有不少相同之处。酸化的主要地区已经转移至东亚。现在中国是碳排放来源最多的国家。发展速度最快的电力网络、公路网络和汽车用户数量,全都集中在国。

然而,中国的经济发展,是环境种种变化趋势呈现出巨大惯性的原因。没有中国的近年来的碳排放,CO2排放量就将会减缓。全球能源消费增长将会低于当前三分之一的排放量。中国经济的成功,几乎抵消了全世界在CO2减排、SO2减排以及其它改善空气质量方面所取得的环保成效。

十年前,如果中国眼光卓越,那么中国是 极有可能选择另一种发展模式的,这种模式并不需要完全依赖于化石燃料的使用。尽管中国在水电、核电和太阳能方面的投资有目共睹,中国仍大张旗鼓,选择走 19世纪工业化国家所走过的道路。中国对能源的渴求,除了大量用煤以外,并未对世界的能源结构产生任何影响。化石燃料占世界能源使用的77%。不管形势如 何紧急,由于中国仍旧使用化石燃料,全球社会将会发现,选择一种新的发展模式,将更为艰难。

对于21世纪的环境史来说,最重要的决定——如果这些决定仍未达成的话,不在于德班,而在于北京。

约翰•R•麦克尼尔(J.R. McNeill),美国乔治敦大学历史学教授,最新著作为《蚊子帝国:1620—1974年间大加勒比海地区的战争与生态》(剑桥大学出版社,2010年)。

Copyright © 2011 Yale Center for the Study of Globalization