亚洲能否成为21世纪领导者?

全球权力正在转移,尤其是在经济问题上。美利坚大学的阿米塔夫•阿查里亚(Amitav Acharya)认为,亚洲的新兴强国在世界事务中希望担任更重要的领导角色。然而,它们的重要作用并没有保证,除非这些国家承担更多的地区和全球的治理责任及安全责任。他写到,“亚洲在全球治理中的作用与‘谁领导亚洲?’这一问题息息相关” 。他坚持认为,中国、日本和印度,这几个主要候选者每一个都有所欠缺。自二战之来,在获得上述领导权所必须的经济资源方面,这三国都取得了进展。但每一个国家都缺乏地区合法性,其主要原因则在于相互间的对抗关系和挥之不去的不信任感。沿着北大西洋公约组织的路线,集体领导权或将加强亚洲正在增长的经济影响力。阿查里亚总结到,更多地参与地区论坛或将使亚洲领导者们做好准备,掣住全球治理的缰绳以应对气候变化、流行病及其它全球问题。——耶鲁全球

亚洲能否成为21世纪领导者?

大国雄心及地区竞争或将制约亚洲的全球领导地位

Thursday, December 1, 2011

华盛顿:如果还有人怀疑世界是否正处于巨大的权力转移过程之中,那么这个月所发生的事件就能使所有的疑虑烟消云散。从欧洲各国呼吁中国救助欧元,到巴拉克·奥巴马总统抵达巴厘岛游说以获得亚洲的支持,权力转移显而易见。尚不明确的只是,谁将在21世纪以何种方式领导世界。许多人声称,21世纪是以中国、日本和印度为主角的亚洲世纪。这些国家必定会寻求在世界事务中发挥更大作用,其中包括在全球组织的治理中享有更多决策权。但他们所做的一切足以让他们担起治理世界的重任吗?

由英国和法国牵头,北约(NATO)实施的对利比亚的军事干涉就说明了一切。在亚洲没有北约这样的组织,而且似乎也不会产生这样一个组织。要让中国、印度和日本聚到一起,共同领导一个联盟,让愿意参与的国家一起推翻残暴的独裁政权的,或者在其邻国承担任何重要的和平及安全行动,这实在令人难以想象。

中国和日本分别是世界第二大及第三大经济体。就购买力而言,印度位居世界第六。在过去的二十年间,中国的国防经费经历了每年两位数增长。2010年,印度成为世界最大的常规武器买家。美国国会研究服务中心(the US Congressional Research Service )的一份研究将沙特阿拉伯、印度和中国列为2003年至2010年的三大武器买家。印度购买了价值近170亿美元的常规武器,中国花了132亿美元,而沙特阿拉伯花了约290亿美元。

中国、印度和日本的外交理念已逐步演变:印度已经放弃不结盟政策。毛泽东时期社会主义下的国际主义在中国也早已成为过去。日本一心想成为可以在多边行动中使用武力的“正常国家”。

但不幸的是,这些转变并未使这些国家在全球治理中获得更大的领导权。大国雄心及地区对抗限制了他们在全球治理中的贡献。

胡锦涛主席将中国的外交政策目标界定为“共建和谐世界”。中国领导人及学者援引了“天下”这一文化概念。这个概念强调和谐,与之相对的是“同一(sameness)”,这标志着中国可能在政治上非民主,但依旧寻求与其他国家之间的睦邻友好关系。中国更多地参与到了多边关系与全球治理中,但却未获得领导地位。这一现象往往被解释为邓小平对中国充当发展中国家领导者问题上所抱审慎态度的延续。更重要的是,中国不愿意因为多边关系和全球治理而牺牲其主权和独立性,同时,在全球治理事件的决策制定中,所能综合考虑的国内及国际因素有限。上海国际问题研究院的陈东晓称中国为全球事务特定领域中的“兼职领袖”。

日本的“正常国家”政策构想最初是为恢复武力使用权而提出的,但仅限于支持联合国制裁行动。这听起来似乎有利于日本获得更大的全球领导权。但这一政策也反映了日本的战略动机:对冲美国在该地区减少军事力量的风险,与中国的崛起抗衡的同时对抗朝鲜日益增长的威胁,并提高日本在印度洋及波斯湾地区联合军事行动中的参与度。由于受到国内领导人长期不确定以及经济下滑的困扰,日本在涉及危机管理时并未充当一个积极主动的全球领导者。1997年经济危机时,日本走上中央舞台,提议建立地区货币基金,这一提议的有限版本最终写入了《清迈协议》。而在2008年全球金融危机时,日本的反应与它在1997年时相去甚远。

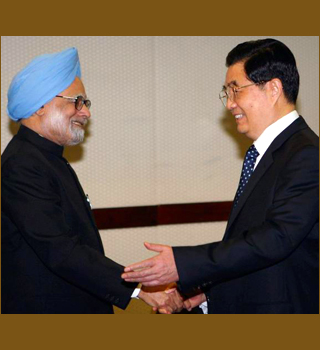

2005年,印度总理曼莫汉·辛格(Manmohan Singh)声称“21世纪将是印度的世纪”。辛格表达了这样的愿望:“世界将再次对我们给予关注和尊重,并不仅仅是因为我们所取得的经济进步,还因为所我们珍视并维护的民主价值观、多元文化及融合原则。我们所代表的多元文化和融合原则是印度的传统,是几个世纪以来的古老文化和文明。”有了这样的雄心,印度获得了美国总统乔治·W.布什(George W. Bush)和巴拉克·奥巴马(Barack Obama)的赞赏,后者将印度描述为“亚洲及世界的领导者”以及“正在崛起的强国和负责任的全球强国”。

然而,印度外交政策的视野已转向更强的现实政治。一些印度分析师,如C.拉贾·莫汉(C. Raja Mohan)指出,印度或许正在从甘地(Gandhi)和尼赫鲁(Nehru)时代的策略回归到二十世纪初英国驻印度总督乔治·寇松(George Curzon)的策略。寇松式的地缘政治假定印度的中心就处于亚洲的心脏地带,并想象印度在维持亚洲稳定的事务中扮演积极扩张的军事和外交角色。印度在东印度洋及西印度洋海域的强国表现正在上升,追随马汉式航海领域的统治进路(该进路以美国海军将领阿尔弗雷德·赛耶·马汉命名),而不是遵循尼赫鲁式进路。印度敢于充当对抗中国的地区制衡力量,在一定程度上是受到欲望的驱使,并且得到美国及东南亚国家的鼓励。像日本一样,印度企图在联合国安理会获得永久性席位,但这在短时期内似乎是一个注定不能实现的梦想。印度已经参与了G20会议,但并未明确展现其目标,也没有留下足以引发改革并重建全球多边秩序的影响。

亚洲在全球治理中的作用与“谁领导亚洲?”这一问题息息相关。第二次世界大战后,印度被其邻国视为亚洲领导者,而且它也非常愿意领导亚洲。但由于各方面资源的匮乏,印度并没有能力充当这一角色。日本的情况则刚好相反;自20世纪60年代中叶起,它拥有这些资源,但缺乏合法性:人们对帝国主义记忆犹新,邻国认为日本对其帝国主义并没有进行充分道歉。要在亚洲担任领导者,自从共产党夺取政权以来,中国是既没资源也没合法性;在改革开放以来,中国也并没有这一政治意愿。

在当今亚洲,虽然日本、中国和印度现在都拥有了资源,但他们仍旧遭受缺乏区域合法性的困扰。这一状况或许在一定程度上是由日本曾经的战时角色,中国过去的颠覆及印度以前的铁腕外交政策等历史遗留问题造成的。但是它们之间的彼此敌对也使得这些亚洲强国无法单独或共同承担地区领导权。

因此,地区领导权取决于该地区的一群弱国:东南亚国家联盟(ASEAN)。然而,即便东盟在地区事务中成为有用并有影响力的声音,它管理亚洲的能力也毫无保障,因为亚洲有三个国家位列世界四大经济体;全球有八个核武国而亚洲就有四个(不包括俄罗斯在内);亚洲有增长最快的军事力量。

更多地参与地区论坛有利于使亚洲大国们做好准备,以便在全球治理中扮演更加强有力的角色。包括气候变化、能源、流行病、非法移民在内的诸多全球问题都根源于亚洲。通过对这些问题在地区层面的联合管理,亚洲大国可以制约其竞争对手,得到邻国的支持并获得相应技能。这种技能可以使亚洲大国以领袖的地位和实力,在全球统治中做出重要贡献。

阿米塔夫·阿查里亚是联合国教科文组织设在美利坚大学的转型期挑战和治理教席的教授,加拿大亚太基金会高级研究员。本文基于作者刊发在《国际事务》(International Affairs)2011年第四期,总第87卷上的《亚洲能否领军:21世纪的大国雄心和全球统治》一文。

耶鲁大学全球化研究中心2011年