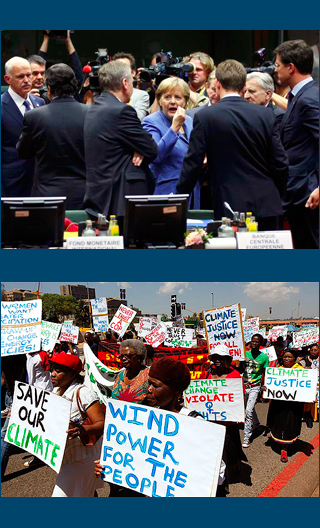

从布鲁塞尔到德班:债务危机与气候问题凸显“搭便车”现象

经济学家斯科特•巴雷特(Scott Barrett)分析认为,与欧洲社会对债务危机的迅速反应相比,筹划已久的德班(Durban)气候大会不免相形见绌,但这一对比也揭示了全球治理中存在的问题。两场危机均表明,在应对已知危机时,集体行动存在种种局限。巴雷特解释道,在欧洲,任何一个欧元区成员国失败的财政政策都将威胁到其他国家;而在气候变化问题上,任何国家的排放都会增加大气浓度,危及全球,但是每个国家却又独自承担着减排成本。因此,在一己私利的诱惑下,有些国家开始“搭便车”,自己迟迟按兵不动,不费气力地坐享他国成果。巴雷特比较了两场危机,提出了诸多经验教训:有效的国际协议不但要使成员遵守规定,也要使其参与行动。当危机发展到临界点时,各国的行为动机也会发生变化;提前规划,而非临场应付,能消除协议或计划的设计缺陷,以免导致反常行为动机。国际机构应加强力量应对紧迫危机,减少“搭便车”现象。——耶鲁全球

从布鲁塞尔到德班:债务危机与气候问题凸显“搭便车”现象

面对来势汹汹的欧债危机与反应迟缓的全球气候问题,集体行动犹豫不决

Friday, December 9, 2011

纽约:今年,筹划已久的德班联合国气候大会备受世界瞩目,而在布鲁塞尔匆忙举行的欧盟峰会也应成为全球关注的焦点。这两个事件看似毫不相干,但来势汹汹的欧债危机和反应迟缓的气候问题有着共同的根源,要解决这两大危机,国际社会的集体行动必不可少。

就欧债危机而言,问题在于,任何一个欧元区成员国失败的财政政策都将危及其他成员国。欧元区统一了货币政策,但未统一财政政策,这就使那些不守纪律的国家有机可乘,占取信用等级较高的成员国的便宜;同时,对救市的期望或许也助长了这种“搭便车”现象。

对于气候变化危机,问题则表现为,每一个国家的温室气体排放都将增加大气浓度。减排国家需要自己承担成本,而减排的效益却是普遍共享的。在国家“搭便车”现象的背后有一股强大的推动力,全球化更是助长了这些行为动机。

1997年,为解决财政“搭便车”问题,欧元区制定了《稳定与增长公约》 (Stability and Growth Pact)。根据这一公约,成员国政府的预算赤字不能超过国民生产总值的3%,政府负债不能超过国民生产总值的60%。公约提出了严厉的惩罚措施,但从设 计上来看,这些惩罚措施的执行却是政治决定。2003年,欧元区最大的两个经济体法国和德国连续三年预算赤字超过3%,却未受到公约制裁。这表明,《稳定 与增长公约》不具备可信性。

为避免减排过程中的“搭便车”现象,在联合国的主持之下,《京都议定书》得以协商签署。同年,也就是1997年,欧元区成员国讨论通过了《稳定与增长公约》。

与《稳定与增长公约》的最高限额不同,《京都议定书》所制定的排放限额因国家而异。并 且,这些限额有5年的过渡期,即从2008年至2012年。尽管尚在过渡期,加拿大已宣布将不再遵守有关减排规定。根据《京都议定书》,加拿大应减少当前 排放量的6%,而2009年的最近一次报告显示,加拿大的碳排放量增长了17%——与预定的减排任务差距拉大到了23%。议定书各方均同意对违规行为进行 制裁,但却未将惩罚措施纳入修订案。由此,《京都议定书》的执行机制不具备约束力,境地比“不具可信性”更惨。尽管国际法规定各国必须履行条约义务,但各 国并无义务参与条约;有预测称,加拿大将退出《京都议定书》。当然,美国从未认可过这一议定书。

现实告诉我们,一项有效的协议不但必须有让成员遵守规定的执行力,也必须能强制参与。

对于《稳定与发展公约》在设计上的弊病,欧盟从未采取过补救措施,布鲁塞尔峰会试图改变 这一现状。安格拉·默克尔(Angela Merkel)提议建立制度严明的财政联盟,由欧洲法院(European Court of Justice)而非政治家来执行相应规定。刚刚通过的“财政协议”(fiscal compact)将对违反原《稳定与发展公约》财政限定政策的行为予以惩罚,惩罚的执行条件为:由欧盟委员会(European Commission)提议或倡导制裁行动,该提议或倡导要取得有效多数的欧元区成员国的赞成——这就为政治活动留下了余地。要取得27个欧盟成员国的全 票赞成并不现实,但是,所有欧元区成员国政府一致支持这一新的政策安排。

然而,将这一安排纳入法制轨道将是一个漫长的过程,有着深刻的政治影响。成员国议会是否愿意放弃预算制定权?如果对这项决定进行全民公决,选民是否会支持?最终,这一协议只能解决长远的行为动机问题,无益于眼前发展问题的解决。对于欧元来说,前路依旧困难重重。

两年前的哥本哈根气候峰会上,人们期待达成一项新的气候协议,然而这一努力失败了。取而 代之,出现了一种包涵自下而上、自发性努力的新方案。在本周的德班峰会上,发展中国家希望协商制定《京都议定书》的后续协议,明确具有法律效力的约束性义 务。但是,核心国家不再支持这一解决方案。目前,就约束性义务达成协议的希望近乎渺茫。

请注意这两次情形的对比:欧元区成员国是在设法巩固契约关系,而《京都议定书》各方却在忙着如何削弱协议。

对此,我们不应感到意外。在这两大问题中,气候危机解决起来更加棘手,而从长远看来,也更具威胁性。

就欧元发展而言,最坏的结果就是货币联盟解体,成员国回复到联盟前的老状态——尽管局部 性解体的可能性更大。代价将是惨重的。但对任何一个欧元区成员国来说,退出联盟的代价并不会比加入联盟的成本高到哪里去。与之相反,气候变化却是不可逆 的。大气中的温室气体浓度逐年上升。这些温室气体中有相当一部分将在大气中存在几千年。就目前来看,这一情况似乎无关轻重。但是,气温对大气浓度升高的反 应是缓慢的。我们只是尚未看到《京都议定书》失败的后果。

作为一项全球挑战,气候变化问题更难应对。越来越多的国家开始寻求国际合作,“搭便车” 的动机也随之滋长。同时,全球层次的机构相对较弱。欧洲法庭的决议是具有约束力的,借鉴于此,协议的执行必须要作为协议本身的一项重要内容。当然,正如契 约各方可能会退出契约关系,成员国也可能为逃避欧洲法庭制裁而退出欧盟。但是,退出欧盟的代价要远远高于摆脱一项单一的契约关系。

有些全球协议运作地相当成功。1987年通过的《蒙特利尔协定书》(The Montreal Protocol) 致力于敦促各国减少有害臭氧层的化学物质排放,成效显著。同时,它也是一项出色的气候协议。有统计显示,该协议所实现的温室气体减排量是《京都议定书》期 望目标的四倍或五倍之多。此外,美国、加拿大和墨西哥提议,继续依据《蒙特利尔协定书》来逐渐减少氢氟碳化合物(hydrofluorocarbons) 的排放,而该化合物是由《京都议定书》控制减排的温室气体之一。《蒙特利尔协定书》之所以能够成功,是因为它在设计上优于《京都议定书》;另一条原因则在 于,减少破坏臭氧层的化学物质排放要比减少二氧化碳的排放量容易得多。在解决气候变化问题上,《蒙特利尔协定书》的成功是不可复制的。

布鲁塞尔会议和德班会议的另一个不同点在于,欧元已经身陷危 机,而气候变化还未到这个程度。但是,正如前文所述,面对日益增长的温室气体浓度,气候变化的反应非常迟缓,远远不及利率对负债水平的反应速度。当前,还 没有明显的气候危机出现,但人们也不应因此庆幸。未来具有不确定性,但我们有可能会发展到一个危险的临界点,后果将不可预测、无法阻挡。正如几年之前,欧 元也是看似发展平稳,所以,我们可能会发现,地球的气候状况要比现在呈现的状态更加脆弱。

如果我们能够真正地面对气候危机,行为动机就会发生根本性的改 变。面对严重的灾难威胁,国家会采取非常措施。正如欧元区成员国为稳定金融市场而采取行动,各国也将适时而变。但是,他们可能需要付出更多努力,也可能会 诉诸捷径,比如“地球工程”(geoengineering)。为抵消温室气体排放量的增长,该工程主张向平流层(stratosphere) 注入微粒,或在太空中安装镜子以反射太阳光。此类干预引起了人们的严重担忧,尤其是这种“地球工程”并不能从根本上解决气候变化问题。欧元区领导人如今正 在讨论债务危机的解决方案,放在不久之前,他们并不会考虑这些问题;与之相仿,几十年后,我们可能也会发现,为了解决环境危机,我们正在筹备采取前所未有 的行动。

斯科特•巴雷特,伦费斯特地球研究所(Lenfest-Earth Institute)自然资源经济学教授,任职于国际与公共事务学院和地球研究所。

耶鲁大学全球化研究中心2011年