印度进退维谷:是加快增长还是扶贫?

全球化引发的快速增长会产生发展不平衡的结果,它使一些人富起来而将另一些人甩在身后。印度记者T.N.尼南(T.N. Ninan)指出,一旦政客们不得不为拉拢选民而费尽心机,如何平衡快速增长与消除贫困这二者就变得更加艰难。他以印度国内围绕旨在消除饥饿的食物补贴和就业保障计划所展开的斗争为例,向我们说明新兴经济体进退维谷的两难困境。激进主义者主张通过大幅补贴立即消除饥饿和贫困,对能够带来增长和繁荣的长期投资毫无耐心。权宜之计能带来短期政治收益,却非根治贫困的长久之策。所有国家都面临此类挑战;并不是只有印度政界才存在一些政策的反对者,更不用提关于一些诸如贫困人口总数等基本统计数据的争论。印度可以通过终止对中产阶级的补贴项目来更快地减少贫困。但媒体会迅速传播中产阶级的抱怨,而且,在政治上而言,要终止这样的项目不具可行性。尼南的结论是,印度在试图实现包容性全球化方面的经验足以成为其他国家的教材。——耶鲁全球

印度进退维谷:是加快增长还是扶贫?

为了赢得下一次选举,政客们亲睐无益于消除贫困的权宜之计

Wednesday, February 22, 2012

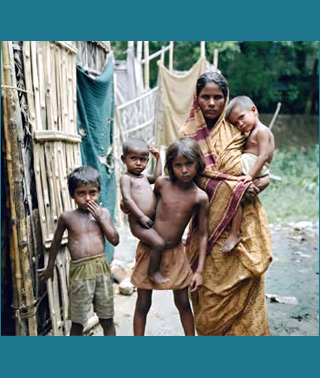

新德里:印度当属全球 化时代的典型。然而,最近一段时间,由于增长放缓以及备受媒体关注的不平等、严重营养不良和饥饿等问题,印度的光辉形象被蒙上些许阴霾。在经济增长方面, 印度成绩颇佳,年均增长率达到7.9%。不过正如通常所出现的情形,尽管贫困会随着收入的上升而减少,然而不平等却会加剧。与世界上其他一些国家相比较, 在经济增长成果的分配上,印度奉行中间路线。但对那些最小获益者而言,这依然不够好。在一个32%的国民仍挣扎在贫困线以下的民主制人口大国,上述趋势必 定使政府成为指责对象。

印度应对包容性全球化挑战的举措足以成为发展中国家的教材。

就以围绕《食品保障草 案》的激烈争论为例。《食品保障草案》雄心勃勃,要彻底解决国内的饥饿问题。国大党领导的执政联盟注意到该法案支出庞大,希望把受到政府高补贴的粮食仅售 卖给那些极度贫困人口。但是,由执政联盟领导人,国大党主席索尼娅•甘地(Sonia Gandhi)执掌的国家咨询委员会(National Advisory Council)却正致力于一项更加雄心勃勃的计划,即每月为12亿3千万印度人中多于三分之二的人提供7公斤粮食,而大约80%的费用要靠政府补贴。农 业部长沙拉德•帕瓦尔(Sharad Pawar)坚称,财政无法负担该项提案,而且从印度粮食生产能力来说,它也不切实际。

这起争论延续了早先的 另一场争论。那场争论是关于早在2006年便付诸实施的《全国农村就业保障计划》(the National Rural Employment Guarantee Scheme)。该计划承诺为每个提出申请的家庭中的一位成员提供每年长达100天的工作。实际上,大约5千万劳工,超过劳工总数的10%,去年只得到了 平均时长50天的工作。批评者猛烈抨击该项政策。他们认为,在就业机会的分配中存在腐败,并且这项政策还拉升了农业工资水平,使得印度有些地方无法开展农 业。他们主张,为贫困家庭提供现金支持可能会以较低成本获得更好成效。

同一群批评者对如何分 配受补贴的粮食时表达了同样的观点。那些为失业计划辩护的人——包括索尼娅•甘地国大党中的一些领导成员——声称该项计划的益处是不证自明的,而且他们想 在该计划中提高工资水平。为了促成一部全方位食品保障法,他们抬出令人难堪的营养不良数据作为力证。恰巧的是,在全球饥饿指数(the Global Hunger Index)给出的存在严重饥饿问题的发展中国家的榜单上,印度名列第15位。该项指数的编制是依据营养不良的人口比例、5岁以下儿童死亡率以及5岁以下 儿童体重不足的比例。

引发这场辩论的根本原 因在于各界对“印度究竟有多少‘穷’人”这一基本事实存在分歧。印度政府在2004至2005年间将最低贫困线标准修订为城市日均收入19卢比,农村日均 收入15卢比,而现今50卢比才相当于1美元。在此基础上,政府宣称全国有37%的人口处于贫困线之下,而在2009至2010年间,这一数字又变为 32%。

国家咨询委员会成员中有一些推崇市民社会的社会行动者断言,贫困人口数远远不止于此。而那些相去甚远的数据也恰恰解释了围绕食品保障法应该覆盖多少人口的那场辩论。

这些社会活动者的数据 所存在的问题是,那些数据显示了一种高度失衡的收入模式,失衡程度要远大于大多数国家的情形。世界银行所发布的世界发展指数(World Development Indicators)为各国提供了比较数据:这些数据表明,根据基尼系数评估,印度的不平等程度为0至1之间的0.37——这一数字意味着不平等程度较 弱。印度的基尼系数低于中国的0.42、美国的0.45和巴西的0.54,却高于其邻国孟加拉的0.33。然而,根据全球饥饿指数(the Global Hunger Index),孟加拉的饥饿问题却比印度更严重。

另一衡量收入不平等的 方法是计算收入排名前10%和排名后10%人口的收入比率。在印度,排名前10%的人的收入是排名后10%的人的8.6倍。与中国的21.6倍和美国的 15.9倍相比,这一数字值得称道。除去斯堪的纳维亚国家如瑞典和前苏联集团国家,越是富有的国家,不平等现象越严重。因此,印度本该意料到,随着经济的 增长,不平等就会加剧,争论也会随之产生。

这一趋势为那些批评印 度增长主义政策的人提供了口实。他们坚持认为,印度在经济增长方面比人类发展做得更好。人类发展涉及教育水平、诸如平均寿命那样的重要健康指标水平,以及 其他类似问题。在联合国开发计划署(UN Development Program)于2011年公布的一份有关187个国家各项数据的榜单上,在人类发展一项,印度位列第134,比其在人均收入一项的排名靠后10位。这 也表明它在人类发展方面的表现不尽如人意。

为回应针对人类发展问 题的质疑,印度政府加大了健康及教育投入,并在入学率和防止在校学生流失方面取得了令人瞩目的成就:2003至2009年间,6至14岁年龄段失学儿童数 量由2500万减少到800万。社会行动者呼吁更多举措,例如一些快速消除贫困及营养不良的项目。他们从国大党那里获得支持,而国大党则从对选民做出丰厚 承诺中看到了政治回报。国大党认为,由其领导的执政联盟在2009年选举中获胜是因为赋予人们工作的权利;而当在2014年大选中再次面对选民时,国大党 可能会许下关于获得食品权利的诺言。

同时,政府经济学家正在为过高的财政赤字而忧心忡忡——对 中央政府来说,财政赤字占到了国内生产总值的5.5%;中央政府及各邦综合数据约为8%。此外,他们还担心扩大补贴项目会使宏观经济陷入困境。储备银行已 经公开支持那些要求政府削减开支以免影响政府抵御通货膨胀的经济学家。碰巧的是,在过去四年中,政府赤字高企,而通胀率也异常地高于以往。储备银行通过提 高利率抑制通胀的解决方案已经影响到了投资及交易情绪,因此权衡就显而易见:政界想得到更多的项目开支,就可能意味着经济增长放缓,从而不利于减少贫困。 随着经济增速从全球金融危机前的9.3%降至7%,这些选择关系重大,因为政府的抉择将决定这个国家在未来数年的发展轨迹。

有 办法完成这个不可能完成的任务吗?答案是:如果可以削减发放给中产阶级的巨额补贴,以此为扶贫项目铺平道路,如果政府的交付体系能够提高效率并减少腐败, 或者采取新措施以保证定向交付,那么不可能完成的任务也能被完成。然而,任何一项计划都将激起众怒,况且中产阶级会借助媒体传播他们的担忧,政府可能不得 不经受一场政治风暴。

问题是,现在的印度政府饱受丑闻困扰且因内部纷争而四分五裂,无力赢得这场恶战。

T.N.尼南是印度编辑协会(Editors Guild of India)主席,同时是《商业标准报》(Business Standard)的社长兼主编。商业标准是一份金融日报。

耶鲁大学全球化研究中心2012年