全世界蓄势待发,建立全民医疗保健制度

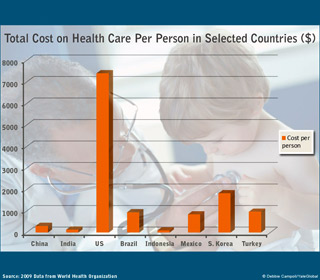

美国可能会抵制全民医疗保健(universal health care coverage),但一些尚不富裕的新兴经济体正在耗资为全民提供医疗保健。美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)全球医疗问题高级研究员黄延中指出:尽管面临经济衰退,但近100个国家正在研究如何制定政府资助计划,为全体公民提供价廉的基本医疗并控制成本。仅印度、中国、印度尼西亚和南非四国人口就占全球总人口的近40%。在全球经济衰退之后制定这样的计划,这时机似乎很奇怪,但实际上却并非如此,因为各新兴经济体都依赖强壮健康的劳动力。由于许多发展中国家都是白手起家,这些国家的公民可能更倾向于控制成本,并接受最低限的公共医疗计划的基本覆盖面——这也可能会有助于增强全民医疗保健的可持续性。黄指出:“如果一切进展顺利,那么全世界大部分人口都将在十年内获得价廉的基本医疗保健。这是人类历史上一个真正的里程碑。”——耶鲁全球在线

全世界蓄势待发,建立全民医疗保健制度

尽管面临经济衰退,但各新兴经济体仍在欧洲的引领下,努力建立全民医疗保健制度

Friday, March 9, 2012

纽约:这可能看起来有些奇怪,但随着整个世界从二战以来最严重的经济震荡中逐渐复苏,各国政府正在认真讨论如何扩大医疗保健覆盖面的问题。

这一波新兴的全民医疗保健(或简称UHC)浪潮已经席卷了近100个国家,这些国家全都在研究如何制定政府资助医疗保健的计划。在那些人口众多的国家和传统的全民医疗保健“盲点”(blind spots),如印度尼西亚、中国、印度和南非,全民医疗保健这个概念开始流行。这四个国家的人口加起来占世界总人口的40%。与美国不同,各新兴经济体并不认为医疗保健主要是个人和企业的责任,他们要为包括老年人、退伍军人和贫困人口在内的特殊利益群体提供公共必需品。

19世纪,德国总理奥托·冯·俾斯麦(Otto von Bismarck)推行了覆盖大部分蓝领工人的综合性医疗保健制度,从此便开启了全民医疗保健的第一波浪潮。德国1883年的《医疗保险法案》(Health Insurance Bill)和其他社会立法构成了现代福利国家的基础。战后,绝大部分工业化民主国家和许多社会主义国家都制定了医疗保健计划,以便使所有人都能获得价廉的医疗保健。据国际劳工组织(International Labor Organization)统计,截至2008年,已经有近50个国家基本上实现了全民医疗保健。

全民医疗保健的第二波浪潮正在各新兴经济体中兴起。

在印度,一个被称为RSBY(Rashtriya Swasthya Bima Yojana的缩写——译者注)的国家医疗保险体系于2008年4月开始运行,宗旨是增加贫困人口的医保覆盖率。目前,该体系已经使1亿人获得了由全国8000多家公立和私立医院提供的无现金、无纸化、便携式住院医疗保健服务。该国的计划委员会(Planning Commission)正在考虑实施由一个高级专家小组提交的报告。该报告呼吁:到2022年,为所有印度人提供方便、价廉的医疗保健服务。

在中国,也出现了类似的动向。2009年1月,中国政府宣布,计划将1240亿元人民币投入其医疗部门,以便在2020年建成“安全、有效、方便、价廉”的医疗保健体系。截至2011年底,95%的中国公民已被纳入某种形式的医疗保险体系中。尽管全民医疗保健的计划和提案迥然不同,但各国政府均提供了政治经济支持,以保证医疗保健成本得到公平广泛的分担、医疗保健服务得以更好的运用、个人健康状况得到持续改善。

如果一切进展顺利,那么全世界大部分人口都将在十年内获得价廉的基本医疗保健。这是人类历史上一个真正的里程碑,因为眼下全球有10亿人无法享受医疗保健服务、每年有1.5亿人由于要直接支付医疗费而不得不面对灾难般的天价费用。

在全球经滞涨济低迷、许多发展中国家仍面临预算紧张之际,全民医疗保健却势头正劲, 这听起来有悖直觉。财政能力的确在其中起了重要作用。

撒哈拉以南的许多非洲国家的低资源配置或许可以在一定程度上解释:为什么在该地区只有卢旺达和加纳两个国家向全民医疗保健阔步行进。与之相比,中国和印度经济稳固发展、财政收入增加,这使得两国政府能够向长期被忽视的医疗保健部门投入资金。

然而,这并不意味着全民医疗保健的实现与一国国内生产总值水平有关。正如劳里·加勒特(Laurie Garrett)等人在2009年发表于英国著名医学杂志《柳叶刀》(Lancet)的一篇文章中指出的,相较国内生产总值远高于自己的一些国家,国内生产总值较低的国家,如哥斯达黎加、古巴、冈比亚和加蓬,实现了更令人“惊艳”的医保预付制覆盖率(prepaid coverage)。实际上,在推行全国医疗保险体系的那些国家和地区中,不仅有中高收入和高收入经济体,如巴西、泰国和台湾,也有低收入和中低收入经济体,如孟加拉国、菲律宾和斯里兰卡。

上述许多经济体,包括斯里兰卡、马来西亚和印度尼西亚,以及程度较低的巴西和泰国,均已接受了贝弗里奇模式(Beveridge Model)的某些关键方面。该模式让政府通过税收直接资助全民医疗保健。其他一些国家和地区,如台湾、墨西哥和土耳其选择了全民健康保险模式(national health insurance model)。在该模式之下,资金来自由政府施行的、覆盖到每个公民的保险计划。另有一些国家,如韩国和哥斯达黎加则依靠强制性的社会医疗保险,其资金来源于在雇主和雇员的工资总额中扣除的部分。这种模式也被称为俾斯麦模式(Bismarck Model)。

然而,在大部分国家,全民医疗保健都是通过混合资金模式推行的。例如,智利通过一种公共社会保险金来为全民医疗保健提供资金,它将俾斯麦模式与为无收入人群提供税收资助的贝弗里奇模式结合在一起。

在推行全民医疗保健的过程中,政治承诺和医疗体系的能力同等重要。非盈利性国际医疗保健组织“医疗管理科学”(Management Sciences for Health)高级项目主任奎西·伊格汉(Kwesi Eghan)指出:许多非洲政府或者缺乏推行全民医疗保健计划的政治意愿,或者没有能力研发新颖的资助机制来为全民医疗保健提供资金。

尽管几十年来,中国和印度的经济稳固增长,但两国并没有认真考虑过推行全民医疗保健计划,直到这一事实变得显而易见,即经济发展最终不会使富人的财富惠及穷人。伴随着2002到2003年的非典灾难和2008年的全球金融危机,中国第四代领导集体的平民主义倾向强调:政府需要扩大医疗保健的覆盖面,以便拉动内需并确保社会—政治稳定。印度政府也较以往更为重视全民医疗保健。这不仅是因为它确信在全球经济竞争中,健康的劳动力是必需的,也是因为从20世纪零零年代中叶开始,公共物品和服务的供给已经成为了选举中的重大议题。正如世界银行(World Bank)前副总裁大卫·德·费伦蒂(David de Ferranti)近日指出的,在推行全民医疗保健的过程中,往往是政治因素占90%,技术设计因素占10%。

当然,有待解决的问题不仅包括医疗保健体系的可扩展性,也包括其可持续性。如何使那些为了实现全民医疗保健而制定的既有计划持续下去,这是低收入和中低收入经济体关注的重大问题。在卢旺达这个拥有成功的全民医疗保健计划的国家,外国捐赠者支付了全国全部医疗费用的53%。在另一个同样取得成功的国家——斯里兰卡,人们的关注点是政府在人们需要时是否有能力继续提供免费医疗服务。

实际上,即便在各高收入经济体中,全民医疗保健计划也在艰难地处理着医疗保健费用日益增高、经济增长停滞、疾病全球化、人口老龄化、非传染性疾病增多,以及医疗技术费用不断增长等问题。

然而,首要的挑战在于保证将钱花在目标受益人身上,这将有助于提高供应方的工作效率和质量。正如哈佛大学萧庆伦(William Hsiao)注意到的,在几乎所有实行全国健康保险的国家中,大部分钱最终进了医生、护士和医院其他工作人员的腰包。在这个问题上,体系改革再次需要政治承诺,以避免全民医疗保健成为又一个收入转移计划。

30多年前,法国哲学家和社会理论家米歇尔·福柯(Michel Foucault)提醒我们,政治规则的主旨是:“改善人口状况,增加其财富、寿命和健康”。

人口的健康和福祉是治理问题。不管既有的众多全民医疗保健体系有多不完美,它们都构成了一项值得维持下去的全球运动。

黄延中是美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)全球医疗问题高级研究员,也是西东大学(Seton Hall University)约翰·C·怀特海外交与国际关系学院(John C. Whitehead School of Diplomacy and International Relations)全球医疗研究中心主任、副教授、《全球医疗治理:医疗保险新范式学术期刊》主编。

耶鲁大学全球化研究中心2012年