全球真在变暖且后果严重——上篇

尽管全球变暖的后果怵目心惊,一些学者仍质疑是否需要采取紧急行动。今年一月,一组科学家,其中有的来自于美国、澳大利亚、法国和荷兰,撰文总结了他们怀疑和反对联合国政府间气候变化专门委员会的发现的原因。这些科学家坚持认为,缺乏证据表明世界正在变暖。他们援引耶鲁大学经济学教授威廉•D•诺德豪斯(William D. Nordhaus)的研究成果,认为应对气候变化的行动推迟50年,不仅不会造成严重的经济后果,甚至还能为欠发达国家提供契机,迎头赶上发达国家。在本期耶鲁全球系列评论文的上篇中,诺德豪斯撰文驳斥了这一论点,他指出,在气候模型、气温变化趋势和基本的成本收益分析的问题上,持怀疑论的科学家们存在着诸多错误。这些持怀疑论的科学家们辩称,不确定性不能保证现在就到了紧急关头,也不能保证对放弃使用化石燃料这一转型进行的大规模投资的收益。诺德豪斯反驳道,减缓气候变化的行动,并不会导致经济灾难,并就此得出结论:“总量控制和交易立法或者碳税可能会对我们的社会有破坏性影响这一主张,经不起严谨的经济学分析。”——耶鲁全球

全球真在变暖且后果严重——上篇

耶鲁经济学家驳斥气候变化怀疑论者,这些人错用其研究成果来主张维持现状

Wednesday, April 4, 2012

纽黑文:1月27日,《华尔街日报》刊载了由16名科学家共同撰写的《对全球变暖不必恐慌》,这份简要的声明包含了许多气候变化怀疑论者的一般论调。该文声称,地球并未变暖,减缓气候变化的政策,推迟50年实施,并不会造成严重后果。

当我们需要澄清公众对气候变化科学和气候变化经济学的迷惑时,这十六名科学家却把水搅浑。在此,我将说明他们所犯的某些错误。

他们的第一个主张是,地球现在并未变暖。更确切的说,“或许最不愿承认的事实是,缺乏最近十多年来气候并没有变暖。”

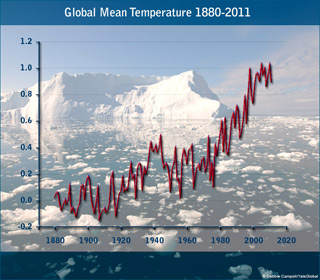

人们很容易被这种细枝末节的东西所困扰。大多数人如果后退一步,看看实际的温度测量记录,就能了解许多情况。表1给出了从1880年到2011年的全球平均气温,这些数据综合平均了三大研究机构的研究成果。无须进行任何复杂的统计分析,我们便可看出气温正在上升。此外,过去十年的气温,要高于过往数十年的气温。

要得出温度变化趋势的结论很棘手,原因之一是历史上的温度序列波动相当大。短期的波动表现,需要结合长期的趋势来看。将温度变化比作股市,将有助于我们理解。假设一位分析师说,由于过去十年来股票的实际价格下跌(事实确实如此),据此而得出不存在上涨趋势的结论。这里也是如此,仔细看一下长期数据,很快就表明这一推断是错误的。过去十年的气温和股市纪录,并不能代表长期的趋势。过去一个多世纪以来全球气温呈上升趋势这一发现,是气候科学和统计学史上最确凿的发现之一。

这组科学家的第二个主张是,气候变暖幅度低于气候模型的预估值:“过去十多年来并没有变暖。实际上,从联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)开始发布气候预估以来,这22年来气候变暖幅度低于预期。这表明,增加的CO2排放量所能造成的气候变暖,在很大程度上是被计算机模型放大了。”

有什么证据证明气候模型的效果呢?它们是否准确预测到历史趋势?统计学家们常常处理这些问题。标准的方法是做实验:(情形1)模型运算人员将CO2浓度变化和其它气候影响要素输入气候模型,并估算出最终的温度趋势,随后(情形2)估算在虚拟事实情形下,即仅限自然源(如太阳和火山)所引起变化的情形下,将会发生什么情况。接下来,将所有源(情形1)模型预估的温度增加值与仅限自然源(情形2)的预估结果进行对比。

在气候模型中,这一实验已经运用了很多次。IPCC第四次评估报告中的分析就是一个很好的例子。几个模型运算人员均运行了上述两种情形(情形1包含人类行为所引起的变化,情形2仅限自然源导致的变化)。实验表明,气候模型对最近几十年的估值,只有将人类活动的影响包含进去,才会与记录的温度变化趋势相符。1980年以后,情形1与情形2间的估值差异尤其显著。到2005年,仅利用自然源的估值结果,比实际的气温升幅约低了0.7摄氏度,而包含了人类行为源的估值结果,却与实际的气温变化趋势非常接近。

IPCC报告得出结论:“仅采用自然力(也就是自然中的变暖因素)的气候模型,无法再现二十世纪下半叶所观测到的全球变暖趋势”。

怀疑论者们随后攻击了CO2为污染物的观点:他们可能会认为,在我们可能会遇到的CO2浓度范围内,CO2,就其本身而言,对人类或其它有机物无毒,事实上更浓的CO2可能对人类或其它有机物有利。

这里的问题是,CO2和其它温室气体的排放是否在现在和未来造成净损失。这个问题已获得广泛的研究。最新的一项精确的调查是由该领域的一位领军人物理查德·托尔(Richard Tol)完成的,他发现温室气体排放会造成大范围的损失,尤其是如果变暖幅度超过两摄氏度时,损失更大。令人担忧的主要有海平面上升、更强劲的飓风、物种和生态系统的灭失、海洋酸化以及对地球自然遗产和文化遗产的威胁。

最后一点是关于经济学分析的。这十六名科学家援引我的研究成果,声称经济学角度并不赞成在未来50年减缓气候变化的各项政策:

耶鲁大学经济学家威廉·诺德豪斯最近对各种政策选择所进行的研究表明,让收益成本比率几乎达到最高的政策,就是让今后50年的经济增长不受温室气体排放控制的限制。这将尤其让世界上欠发达国家或地区受益,这些地区想要得到世界上发达国家所享受到的、由物质生活、健康和长寿所带来的好处。

怀疑论者们作为其声明基础的研究是我做的,书也是我写的。但是他们所做的概括是基于不充分的分析以及对结果的误读。

第一个问题是犯了经济学分析中的一个基本错误。这些作者援引的是“收益成本比”来支持他们的论点。经济学基础是这样教导的,对于投资选择或政策选择而言,“收益成本比”并不是正确标准。在这种情形下,恰当的选择标准是净收益,换言之,是收益减去成本的差值,而非收益与成本之间的比率。

假设我们正考虑两项政策:政策A为减少CO2排放提供一笔小额投资。投资成本相对较低(如10亿美元),但收益相当可观(如100亿美元),净收益为90亿美元。现在将政策A与一项非常有效且投资额更大的政策B相比。这第二项投资的成本较高(如100亿美元),但收益也相当可观(如500亿美元),即净收益为400亿美元。政策B之所以成为首选是因为其净收益更高:政策B的净收益为400亿美元,政策A的净收益为90亿美元。但政策A的收益成本比率却更高:政策A的收益成本比是10,而政策B的收益成本比是5。

在设计最有效的政策时,我们应当着眼于收益减去成本,而不是收益除以成本。

许多经济学研究表明,经济效率指向的是需要立即减少CO2和其它温室气体排放,我的研究刚好是其中之一。再等一个50年,不仅从经济上来讲代价高昂,而且还将让最终发生的减排转型代价更加高昂。如今的经济学研究还表明,最有效的政策,要么是通过总量控制与贸易,要么是通过碳税,大幅提高CO2排放的成本,以便激励企业和家庭转向低碳活动。

不错,诸多不确定确实存在。但这并不意味着减缓行动应推迟。总之,不确定性将指向一项更强有力的减缓气候变化的政策,并且是从现在就开始实施,而不是拖到以后再实施。

这十六位科学家鼓吹不要对气候变化发出警告。令我感到不安的论调还包括,某些人宣称如果我们采取措施减缓气候变化就将引发经济灾难。关于总量控制和交易立法或碳税会对我们社会产生破坏性影响,这种主张经不起严谨的经济学分析。我们需要用冷静的头脑来解决这些问题,尊重合理的逻辑和适用的科学。

威廉·D·诺德豪斯(William D. Nordhaus)是耶鲁大学史特林经济学教授。过去十年间,他获得国家科学基金会、能源部和格拉泽基金会的资助,研究气候变化经济学。除了研究项目与这些机构以及将来的资助有联系以外,作者声明不存在利益冲突。本文是经作者许可,由耶鲁全球对刊载在《纽约书评》上的原文进行改编而成。 the article in The New York Review of Books

点此阅读《华尔街日报》上的文章。 Click here to read the opinion essay, in the Wall Street Journal.

点此阅读《华尔街日报》上的文章。 Click here to read the opinion essay, in the Wall Street Journal.

耶鲁大学全球化研究中心2012年