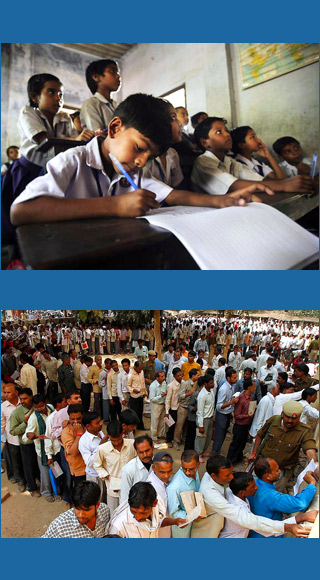

印度的学校教育破败,前景一片黯淡

印度的青年优势素来被视为一种“人口红利”(demographic dividend)。然而,破败的教育体制无法让毕业生们胜任快速增长的经济中的工作岗位。由于倚重精英学校、忽视早期教育,印度不仅在灵活性、创造力和毕生学习的激情方面,而且在基础技能方面都落后了。美国企业研究所(American Enterprise Institute)的朱利萨•米利根和萨达纳德•杜海姆主张,印度每年有800万青年加入劳动力大军,其中只有被拣选出来的一小部分人是训练有素的。2009年的《教育权法案》旨在让每个印度孩子都享受高质量的教育,可单单有钱并不能保证干得漂亮。诸如对基础设施的硬性要求或者对入学考试的禁止等政府规制措施忽略了对教学本身的全力以赴。米利根和杜海姆呼吁政府奖励高水准的教师和表现突出的学生。破败的教育体制危及这个全世界最大的民主国家的经济政治前途,也可能挫败印度问鼎全球领导权的野心。——耶鲁全球

印度的学校教育破败,前景一片黯淡

印度的教育政策理应鼓励私人主动性并看重学习成果

Wednesday, May 9, 2012

华 盛顿:尽管经济增速放缓和腐败丑闻频发近来给印度蒙上些许阴霾,大家依然普遍认为印度是崛起中的大国。当人们声称印度的崛起时,其中一个要点便是经济学家 所谓的人口红利:这种论调认为,由于拥有庞大的青年人口,印度将以其庞大的劳动年龄段人口为傲,这些人口能够支撑相对少的退休人员。不过,一旦我们深入考 察印度教育的糟糕状况,便知这种评价没那么确切。

根 据经济合作与发展组织的国际学生评估项目(OECD’s Program for International Student Assessment)的数据,印度的八年级学生在数学技能上与韩国三年级学生相当,而且印度学生在写作和数学方面位居75个受调查国家的倒数第2,仅超 过小小的内陆国家吉尔吉斯坦。尽管该调查所选取的泰米尔纳德(Tamil Nadu)邦和喜马偕尔(Himachal)邦代表不了整个印度,但这两个邦在为孩子提供基础教育方面通常被认为是比较成功的。

非政府组织布拉罕(Pratham)在去年的一份报告里指出,印度五年级学生半数以上读不了二年级的课文。再者,学校的情况越来越糟:阅读和数学技能在2010年到2011年间下降了。

该国学校的状况给我们敲响了警钟,其所带来的影响不止于经济领域。不客气地说,要是国内的教育基础继续衰落下去,印度别指望跻身于全球事务领导者的行列。

印 度的未来,取决于它在多大程度上能将其汩汩涌现的青年人口纳入劳动力大军。国际劳工组织(International Labor Organization)估计,单是在未来8年,印度就得每年为800多万新劳动者提供就业岗位。但是,尽管劳动力资源如此丰富,顶级公司已经在努力招 募有资格的员工了。人力资源公司TeamLease近来的一份报告显示,近六成的印度大学毕业生“在某种程度上无法被雇佣”。软件和服务贸易利益集团 NASSCOM报告说,只有15%的印度大学毕业生有资格从事呼叫中心和技术公司等高增长率全球产业中的工作。该问题的根源在于学校未能提供妥当的教育。

庞大的文盲或半文盲人口,不仅会牵制印度吸引新投资的能力,也会制约它将其经济更加牢固地嵌入全球供应链的能力,而正是全球供应链推动着亚洲其它国家的繁荣。

从 历史上看,印度的教育赤字既是源于政府囊中羞涩,也是因为政府致力于缔造高等教育领域里的一流中心而非全民扫盲。但随着1991年以来的自由化,印度经济 迅猛增长,国库充盈,再像以前那样看待教育赤字的原因就不对了。当今的体制失败则是由于根本上误解了政府作为教育提供者的角色。印度不去分析怎么才能推动 有效学习,而是选择往破败的体制注入更多资金,同时还整出各种可能最终弄巧成拙的繁冗规则措施。

为 教育提供更多资金,这固然是解决方案的一部分,印度左倾的统一进步联盟(UPA)政府似乎是这么认为的,但这不能解决了全部问题。首先,印度不得再用那些 过多且有害的规制措施来加重私立学校的负担,这些私立学校中有不少比公立学校更好地满足贫困学生的需要。印度还需要确立教师衡量标准,用学习成果而非资源 投入作为成功的尺度。规制措施应该尽可能不干涉提供选择这一原则。最后,最有资格为孩子做决定的是家长而不是政府官僚。

印 度的教育惨状可追溯到从英国独立出来的时候。当时,与大多数发展中国家不同,印度侧重高等教育而非初等教育。这使得印度得以发展起若干所一流大学,比如印 度理工学院(IITs)和印度管理学院(IIMs),并打造出一批技术精湛的工程师和博士。然而同时,小学却面临资源匮乏的情况。久而久之,公立学校的师 生缺勤现象猖獗起来,地方政府的相关责任几乎丧失殆尽,刻板的教学方法无法鼓励学生去发展解决问题的技艺。截至2001年印度的识字率是61%,落后于大 部分东亚国家。

作 为对这些失败状况的回应,服务于各种收入水平的学生的私立学校在印度各地涌现。截至2005年,差不多有五分之一的学生进入私立学校念书。政府意识到公共 教育的危机,联邦教育开支因此翻了一番还多,从2005年的42亿美元涨到2012年的100亿美元专项拨款。与此同时,印度于2009年出台涉及面广泛 的《教育权法案》,表面上意在让每个印度孩子都享受高质量教育。

有 讽刺意味的是,《教育权法案》可能最终弄巧成拙。繁重的基础设施要求,使得学校过分关注围墙和操场等资源投入而非教学。此举尽管意在清除野鸡学校,但也最 终殃及那些迎合印度穷人的优秀私立学校。许多学校将负担不起达到新要求的开销。简而言之,那些为穷人提供尽职尽责的教师但自身基础设施寒碜的私立学校将被 关停,而那些不怎么样的公立学校则获取更多的资源而又不改进学习成果。

哈佛大学的兰特•普里切特(Lant Pritchett)认为,印度现在需要“聘用那些愿意教书育人的老师并让他们尽情挥洒”,既要有自主性,也得兼顾“对于结果的责任:这不仅以考试分数为狭隘尺度,而且还要通盘指向他们所提供的教育质量”。

《教育权法案》还通过禁止学生失学和废弃针对十年级学生的国家考试,来 削减学习责任。总而言之,它巩固了中央政府对庞大而多样的印度教育体制的严格管控。《教育权法案》要求私立学校为贫困生留出25%的名额,而精英私立学校 的联合财团未能在最高法院推翻这一条,新规制措施因此还可能使印度为数不多的几家一流教育中心沦于平庸。学校不得以考试方式决定录取。

最 后,《教育权法案》过于关注入学率了。但印度96.7%的入学率掩盖了师生缺勤的痼疾。布拉罕评估说,教师在教室的时间不足规定时间的80%,学生出勤时 间则接近一半。《教育权法案》没有涉及这个问题。学生们没有机会重复他们尚未掌握的课程,国家的学习评价机制也被取消,于是学习变差这样的早期不祥之兆便 不足为奇了。印度政府不应给私立学校平添障碍,而应放任其自主发展,并把精力用在强化公立学校的竞争力上,其可行之策包括吸引一流教师、对高效教学和学业 提高予以奖励。这就要求学校通过监督学生学业来为教师提供职业晋升的机会,继而奖励高效教师和辞退无能之辈。

印度要想维持其经济崛起,就需要一支具有全球竞争力的劳动力大军。要发展出这样的劳动力大军就得从娃娃抓起,可政府笨手笨脚的教育路子行不通。印度要么转变教育路子,要么就得冒损伤其未来增长、动摇其全球经济地位的风险。

朱利萨•米利根是华盛顿美国企业研究所研究助理。萨达纳德•杜海姆是美国企业研究所驻地研究员。请点击Twitter @dhume01查看他的资料。两位作者将在本文发表一周内回答读者提问。

耶鲁大学全球化研究中心2012年